検査部

臨床検査技師とは、その役割

臨床検査技師は直接患者さんに対して行う生理検査や患者さんから採取した様々な検査材料を用いて、検査を行う医療技術者のことです。検査結果は、適切な診断や治療を行うために医師に届けられます。すなわち、医師の診断に直結する重要なデータを臨床検査技師が提供するということになります。

国家資格を取得している技師が責任感を持ち、迅速かつ正確に行うことが臨床検査技師の役割になります。

検査部紹介

検査部には、尿などを検査する一般検査、血液の成分や細胞を検査する生化学・血液検査、血液中の免疫に関する成分や薬物の濃度を検査する免疫血清検査、細菌や真菌、ウイルスなど病原微生物に関する検査を行う微生物検査、組織・細胞を顕微鏡下で直接見て診断を下す病理検査、心電図や脳波、超音波検査等を行う生理検査等があり、夜間休日と24時間体制で正確な検査データを迅速に提供します。

検査部の構成

一般検査、生化学・免疫検査、血液・輸血検査、細菌検査、病理検査、生理検査の6つの分野に分かれています。

検査部の資格・認定取得状況(2024年4月1日現在)

| 資 格 | 資 格 | ||

| 超音波検査士(腹部) | 2名 | 二級臨床検査士(微生物学) | 1名 |

| 超音波検査士(心臓) | 1名 | 緊急臨床検査士 | 3名 |

| 超音波検査士(血管) | 1名 | 心電図検定(2級) | 1名 |

| 認定血液検査技師 | 1名 | 愛媛糖尿病療養指導士 | 2名 |

| 認定サイトメトリー技術者 | 1名 | 第一種衛生管理者 | 2名 |

| 細胞検査士 | 1名 | 特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者 | 4名 |

| 日本糖尿病療養指導士 | 1名 | 有機溶剤作業主任者 | 1名 |

| 二級臨床検査士(血液学) | 1名 | 甲種危険物取扱者 | 1名 |

一般検査

おもに尿検査を行っています。

尿検査では、定性沈査などの結果から、糖尿病、腎疾患、尿路系疾患、悪性腫瘍などを疑います。

尿定性

尿中に存在している赤血球や糖、蛋白等の成分を試験紙で判定します。

尿沈渣

尿中の有形成分(赤血球、白血球、細菌など)を集めて顕微鏡で観察します。

便潜血検査

消化管からの出血の有無を調べます。大腸がんの早期発見に有効です。

髄液検査

脳脊髄中の白血球数や細菌の有無を調べ、髄膜炎や脳炎などの診断に必要不可欠な検査です。

体腔液検査

胸水腹水を検査し、循環障害、栄養障害、炎症、悪性腫瘍の浸潤などの原因を調べます。

血液検査

血液中の細胞を数える自動血球分析装置は、赤血球数、白血球数、血小板数を測定します。

赤血球 : 少なすぎると貧血症の疑いがあり、逆に

多すぎると多血症の疑いがあります。

白血球 : 病原微生物などから体を防御する免疫機

構の主役といえます。感染症や炎症の時に

増加します。

血小板 : 止血機構の中心で減少した場合は、出血

しやすくなります。逆に多すぎる場合は血

栓の原因ともなります。肝機能障害で減少することもあります。

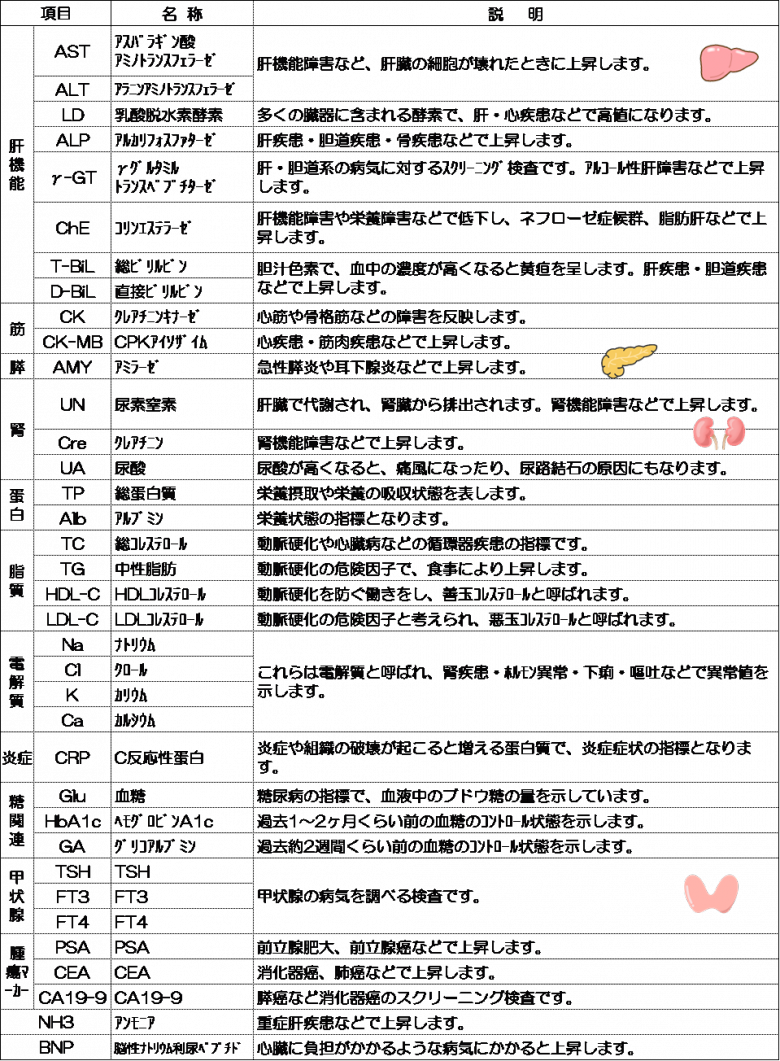

| 項目 | 名称 | 基準値 | 単位 | |

| WBC | 白血球数 | 3.3~8.6 | 10^3/μL | |

| RBC | 赤血球数 | M | 4.35~5.55 | 10^6/μL |

| F | 3.86~4.92 | |||

| Hb | ヘモグロビン濃度 | M | 13.7~16.8 | g/dL |

| F | 11.6~14.8 | |||

| Hct | ヘマトクリット値 | M | 40.7~50.1 | % |

| F | 35.1~44.4 | |||

| PLT | 血小板数 | 15.8~34.8 | 10^4/μL | |

血液中の赤血球、白血球、血小板などの数・形・大きさ・種類などをさらに詳しく調べたい場合は、顕微鏡を使って末梢血液塗抹標本を観察します。

血液像(白血球分画)とは

一般的に白血球とは、5種類の好中球、リンパ球、 単球、好酸球、好塩基球を総称しているもので、これらを白血球分画といいます。これらの5種類の細胞にはそれぞれの異なる性質形態があり、正常な状態のときはそれぞれの占める割合が一定範囲内に保たれていますが、体に何らかの異常が発生するとこれらの比率に変化が現れます。

凝固・線溶検査

止血機能・出血傾向とは

血管が損傷し出血が起きるとき、血液中の血小板と何種類もの凝固因子が働き、出血を防ごうとします(止血機能)。出血傾向とは止血機能の働きが衰え、ちょっとした刺激で簡単に出血し、一旦出血すると血が止まりにくくなる状態をいいます。出血傾向があると、鼻血、血便、血尿のように体の外に出血するだけでなく、皮下、粘膜下、関節などからの出血で青あざ(紫斑)や赤い斑点(出血点)などができたりします。

| 項目 | 名 称 | 基準値 | 単位 | 説 明 |

| PT | プロトロンビン時間 | 70~130 | % | 血液の凝固機能を調べる検査です。ワーファリンなど薬剤コントロールの指標になります。 |

| APTT | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 24~34 | 秒 | 血液の凝固機能を調べる検査です。血友病などの病気の診断や、ヘパリン療法の経過観察に用います。 |

| Fbg | フィブリノゲン値 | 200~400 | ㎎/dL | 止血に関する凝固因子の一つです。 |

| FDP | FDP | 5.0以下 | ㎍/mL | 血栓症などで高値になります。 |

| DD | Dダイマ- | 1.0以下 | ㎍/mL | |

| AT | アンチトロンビン | 80~130 | % | DICや血栓症の診断などに用います |

輸血検査

輸血とは

出血や病気による貧血のため不足した成分を補充することです。

輸血を行う前には必ず次の検査を行います。

血液型検査

輸血にとって最も重要なのが血液型です。

ABO型、Rho(D)型を検査し、同じ血液型の血液を輸血します。

不規則抗体検査

受血者が輸血副作用の原因となる抗体を保有していないか検査します。

抗体を保有している場合は、抗体と反応しない血液を選択します。

*過去に輸血をした場合や妊娠等により抗体を持つことがあります。

交差適合試験

輸血用血液と受血者の血液を反応させ、凝集や溶血などの有無を確認します。最後の適合性を確認する重要な検査です。

主な輸血用血液製剤

赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤

微生物検査

患者さんから採取された、喀痰・便・尿・血液などの検査材料から、感染症の原因となる微生物を同定します。また、原因菌にどのような抗菌薬が効くかを調べています。

まず、検体の塗抹標本を作製し、グラム染色を行い、顕微鏡で微生物の有無や種類を観察しています。

次に、培地に検体を塗って培養を行います。発育してきた菌について、同定検査、および感受性検査を行います。

また、遺伝子検査により、呼吸器感染症や抗酸菌などの早期診断および感染対策につながる情報を提供しています。

院内感染対策チーム(ICT)や抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として、院内の感染情報を共有し、院内感染対策に寄与しています。

病理検査

内視鏡検査などにより病変の一部を採取して標本を作製し良性変化なのかそれとも悪性変化なのかを顕微鏡下で観察していきます。もし、悪性であればそのタイプや悪性度を調べるとともに、最近では、抗がん剤との反応性についても調べたりします。

このように病変部を直接調べることから、病理検査は診断の確定と今後の治療方針の決定に大きな役割を果たしています。

病理検査には、以下のようなものが含まれます。

・組織検査

・細胞診検査

・手術中の迅速病理検査

・病理解剖

生理検査

心電図検査とは

心臓が活動するときに発生する微弱な電流を波形として記録する検査です。

検査の受け方

手首・足首と胸を出してベッドに横になって検査します。痛みはなく時間もあまりかかりません。

検査からわかる病気

不整脈、心筋梗塞、狭心症、電解質異常など

特殊な心電図検査

運動負荷心電図 : 階段の昇降運動をして、運動前後の波形の変化を評価します。

ホルター心電図 : 長時間の記録をとり、通常の生活の中での心電図変化を記録します。

ABI・PWV検査とは

腕と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度を数値で表す検査です。

ABI : 腕と足の血圧の比(下肢の動脈狭窄を示唆)

PWV : 腕から足首までの脈波の電波速度(動脈壁硬化の評価)

検査の受け方

左右の上腕と足首を出してベッドに横になって検査します。

血圧測定用のベルトを左右の腕と足首に巻き、同時に血圧を測定します。

心電図と心音も同時に記録しています。

検査からわかる病気

動脈硬化、下肢動脈の狭窄・閉塞など

肺機能検査とは

肺の容積や、空気を出し入れする換気機能のレベルを調べる検査です。

検査の受け方

鼻をクリップでつまみ、口には筒を加えて呼吸をしてもらいます。掛け声に合わせて、大きく息を吸ったり吐いたりします。

検査からわかる病気

気管支喘息、気管支拡張症、肺線維症、肺気腫など

脳波検査とは

脳の活動から生じる微弱な電流を波形として記録する検査です。

検査の受け方

頭皮に電極という金属の皿をのりのようなもので多数貼り付けます。

ベッドに横になって記録をとります。(全体で1時間前後かかります。)

蛍光灯の点滅や深呼吸を繰り返すなどの負荷を加えることもあります。

検査からわかる病気

てんかん、脳腫瘍、脳出血など

睡眠時無呼吸症候群の検査とは

睡眠中の呼吸状態を各種のセンサーで波形として記録する検査です。

睡眠中の無呼吸状態は、血圧の変化などを伴うため心臓疾患の患者さんにも重要です。

検査の受け方

入院して各種のセンサーを体に取り付け、呼吸運動・血中酸素濃度・いびき・脳波・眼の動き、顎の脱力・心電図など)翌朝までの記録をとります。

検査からわかる病気

睡眠時無呼吸症候群(閉塞性・中枢性・混合性に分類)

超音波検査

超音波検査とは

人に聞こえない高い周波数の音波を使い、身体の中の状態を調べる検査です。

検査部では、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓といったお腹の中の臓器全般から心臓や血管・甲状腺などの検査もしています。