更新日:2025年5月9日

放射線部

放射線部の紹介

- 放射線部 部長

中路 光紀

(なかじ こうき)

放射線技術は医療の中でも特に技術革新のスピードが速く、放射線機器の高機能・高速化、AI技術の導入など取り巻く環境が大きく変化しています。当院診療放射線技師は、常に新しい情報と技術を取り入れつつ医療安全、心理的安全性を取り入れた環境の中、人材育成を行っています。

放射線部は診療放射線技師39名・補助職員11名が多職種と協同し、一般X線撮影・透視検査、X線CT検査・MRI検査、血管撮影・心臓カテーテル検査、核医学検査(SPECT・PET-CT)、ハイブリッド手術室および高エネルギー放射線治療装置・ガンマナイフによる放射線治療など高度で良質な医療をチーム医療の一員として患者様に提供できるように日々努めています。

また、CT・MRI装置それぞれの特性・検査プロトコルを熟知したスタッフが中心となり、より緻密で正確な3D画像・手術支援画像を提供するため、画像解析係(3Dラボ室)が令和7年度から本格運用となります。

主な取得認定資格

| 認定団体 | 資格名 | 人数 |

|---|---|---|

| 原子力規制委員会 | 第1種放射線取扱主任者 | 11名 |

| 日本放射線治療専門放射線技師認定機構 | 放射線治療専門放射線技師 | 4名 |

| 放射線治療品質管理機構 | 放射線治療品質管理士 | 2名 |

| 日本磁気共鳴専門技術者認定機構 | 磁気共鳴専門技術者 | 1名 |

| 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 10名 |

| 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構 | 医用画像情報専門技師 | 1名 |

| 日本医療情報学会医療情報技師育成部会 | 医療情報技師 | 4名 |

| 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構 | 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 | 1名 |

| 日本X線CT専門技師認定機構 | X線CT認定技師 | 12名 |

| 肺がんCT検診認定機構 | 肺がんCT検診認定技師 | 2名 |

| 日本診療放射線技師会 | 放射線管理士 | 4名 |

| 日本診療放射線技師会 | Ai認定診療放射線技師 | 3名 |

| 日本診療放射線技師会 | 放射線被ばく相談員 | 4名 |

| 日本核医学会 | PET認定技師 | 8名 |

| 日本救急撮影技師認定機構 | 救急撮影認定技師 | 4名 |

| 日本診療放射線技師会 | 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 6名 |

| 医学物理士認定機構 | 医学物理士 | 4名 |

| 日本核医学専門技師認定機構 | 核医学専門技師 | 1名 |

施設・業務等の概要

一般X線撮影検査

一般X線撮影検査では、歯科領域を除き、全ての検査でFPD(フラット・パネル・ディテクター)システムを使用して検査を実施しています。この装置を使用することにより、放射線被ばくを低減しながら(従来のCRシステムと比較すると20~40%程度低減)、より高画質な画像が得られ、より高度な検査ができるようになりました。

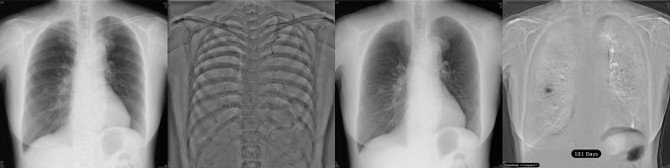

例えば、胸部X線検査(DES・デュアルエネルギーサブトラクション)では、骨成分(肋骨、胸椎、石灰化など)と軟部成分(肺血管・気管支など)を分離させることが可能になったため、病変の観察が容易になりました。また、過去に当院で胸部X線撮影検査を実施していた場合は、過去検査画像と今回実施した検査画像との差分だけを表示させたりすることができるようになり、読影を容易にすることができるようになりました。(この検査を実施するには、医師の指示が必要です。)

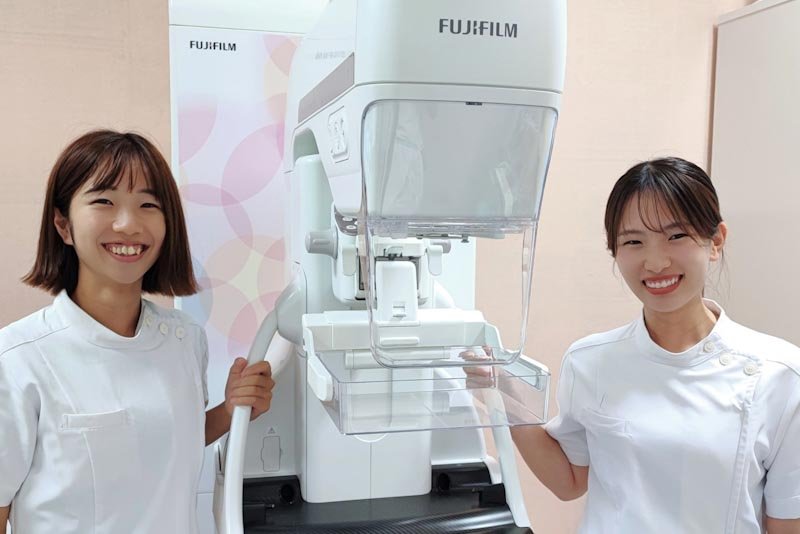

乳房撮影検査(マンモグラフィー)では、トモシンセシス(断層像)が撮影可能となり、組織の重なりを効果的に減少、または、排除させ判別しにくかった乳腺構造をより明確に診断できるようになりました。(この検査を実施するには、医師の指示が必要です。)

X線透視検査

X線透視検査は、バリウム等の造影剤を飲み、形態・粘膜を観察しながら、必要なところは、一般撮影と同じように撮影しながら食道・胃・十二指腸・小腸などの検査をします。その他、骨折や腸重積の整復、胆管や尿管の閉塞に対する減圧術をはじめ、種々の検査・施術が実施されています。

当院の装置は、縦、横43cm×43cmの大視野FPDを使用したX線TV装置を導入し、より鮮明な画像が得られるため、必要量のX線で透視下検査を行います。

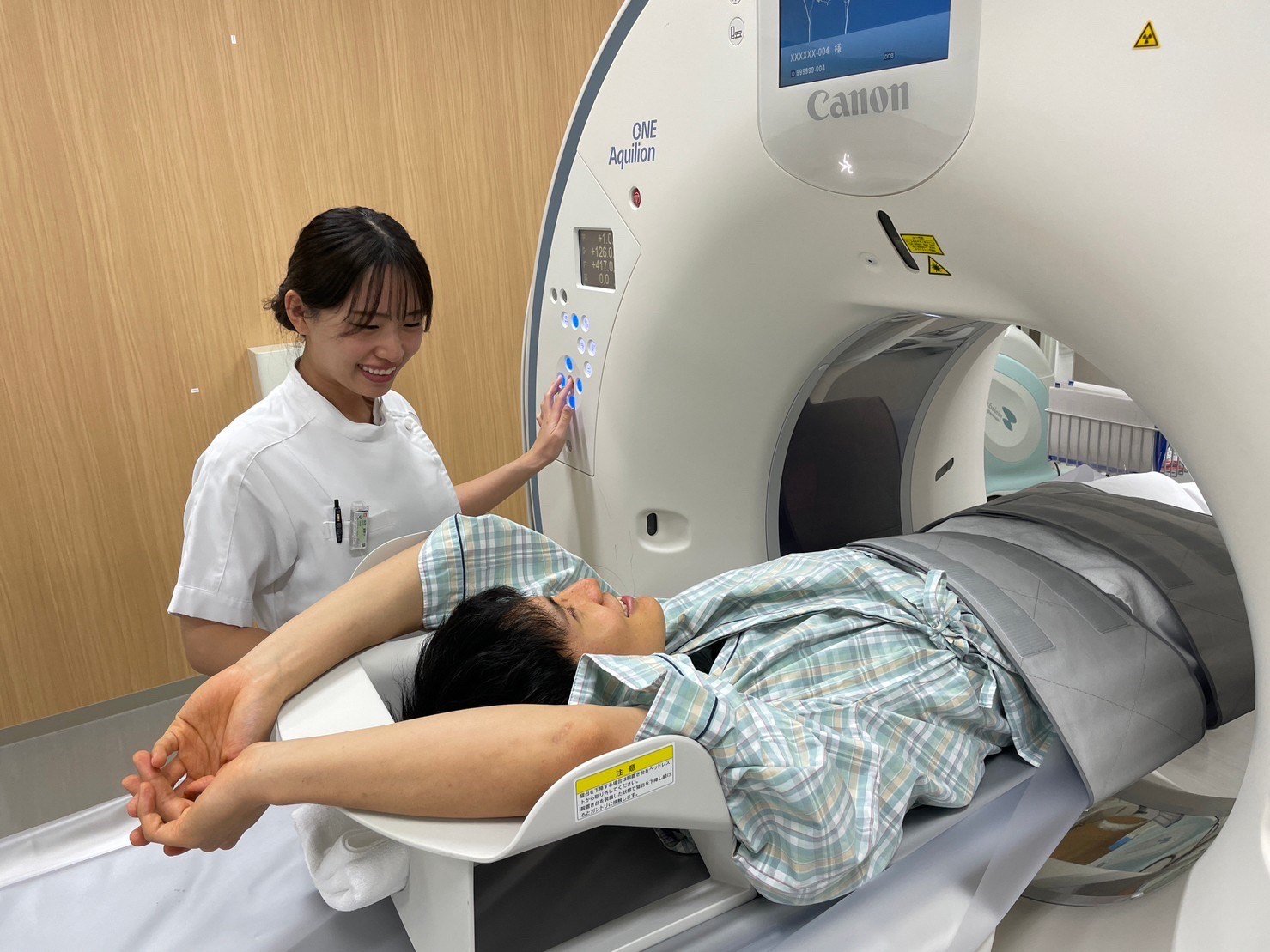

CT検査

CT検査は、装置の中心にあるトンネルに身体を入れて、身体の周りからX線をあてることによって、体の中の断面(輪切り)をみることができます。体の中の様子を、より詳しく検査するために、造影剤(ヨード製剤)を使用することもあります。

当院のCTは、1回転で複数のデータを収集できるCT(マルチスライスCT)が導入されており、体動や呼吸が止めにくい乳幼児や高齢者、重篤患者さんでも短時間で検査ができます。もっと詳細に観察したい場合は、検査した部位を細かい断面(≦0.6mmの厚さ)にすることも可能であり、1,000枚以上の画像から診断することもあります。

また、この薄切りにした画像を専用の画像解析装置へ送り、心臓や各部位の血管や骨の3次元画像(立体画像)を作成し、血管の狭窄・閉塞、動脈瘤の診断や骨折状態の診断、手術のシミュレーションも行っています。

当院では、320列Area Detector(面検出器)CT装置1台、Dual Source(2管球)CT装置1台、64列CT装置1台を導入しています。

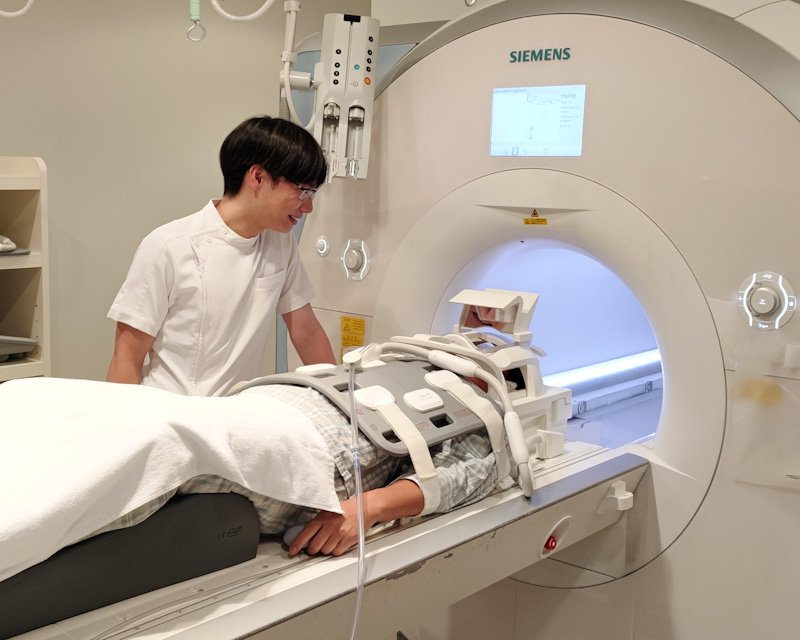

MRI検査

MRI検査は、強力な超電導磁石と電磁波を使用して検査を行います。からだの輪切りの画像だけでなく、縦・横・斜め・あらゆる方向から撮影することができます。特に脳や脊椎・四肢・下腹部等の病気を診断するのに優れています。

また、造影剤を使わなくても血管の描出が可能なことも特徴です。さらに詳しい画像を得たい時には造影剤を使用することもあります。検査時間は15分~40分程度かかります。痛みや刺激を感じることはありませんが、装置のしくみ上、かなり大きな(工事現場のような)音がします。

当院では、3テスラMRI装置2台・1.5テスラMRI装置1台を導入しています。基本的にはテスラ(磁力)が大きいほど高精細な画像を得ることができますが、テスラの違いによって得意不得意分野があるため、検査の目的に応じて装置を使い分け検査を実施しています。

血管撮影検査(アンギオグラフィ)

血管撮影検査は、血管内に細い管(カテーテル)を挿入し、先端を目的部位まで到達させ、その管から造影剤を注入して血管の状態や血流、栄養される腫瘍などを連続して撮影する検査です。カテーテルは通常、股関節付近にある大腿動脈(静脈)や腕の動脈(静脈)から挿入します。血管撮影装置の画像処理(DSA)によって骨や軟部組織を消去し、目的となる血管のみを描出することができ、病気の診断や評価に有用です。当院では循環器系バイプレーン装置と脳外科バイプレーン装置、全身用シングルプレーン装置+CT装置の3台を導入しています。

また、診断検査と平行してIVR(Interventional Radiology)と呼ばれる画像下治療を行います。バルーン(風船)カテーテルを使用して血管の狭窄部位を拡げたり、腫瘍を栄養している血管に抗がん剤などの薬を注入したり、脳動脈瘤の場合、金属製のコイルを動脈瘤の中に詰め破裂を防ぐなどの治療も行われます。適応条件はありますが、手術を必要としないため、身体に与える負担が少なく、病気の場所だけ治療でき、入院期間も短縮できるなど優れた特徴を持っています。

骨塩定量検査

骨塩定量検査は、骨の密度(カルシウム量)を測ることによって骨粗しょう症・ホルモンバランス異常・先天性代謝性疾患の診断や健康診断等の予防医学に使用されます。検査時間は10分~40分程度かかります。

2022年には新装置が導入されました。従来から行っていた骨密度の測定に加えて骨の構造解析も可能となり、骨の状態をより正確に評価することができるようになりました。

また、医師からの依頼に応じて、体組成の測定や人工股関節周囲の骨密度測定などの追加検査も実施しています。

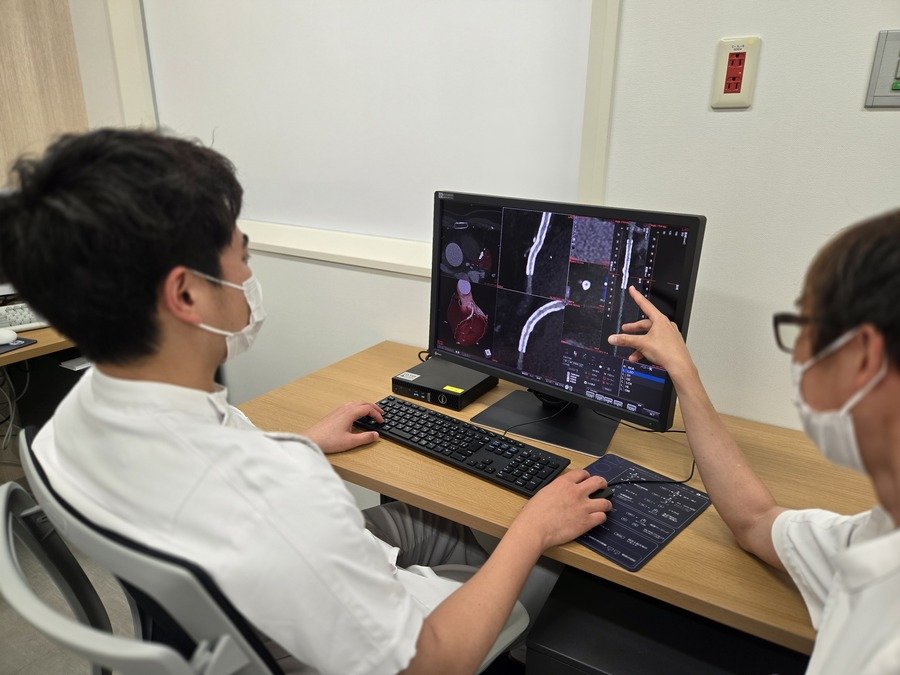

3Dラボ

~高度で安全な医療のために、手術を"見える化″します~

2025年4月より、本院では「3Dラボ室」が本格的に運用を開始しました。

この部門では、CTやMRIの検査画像から体の中を立体的に再現した「3D画像」を作成しています。

作成された3D画像は、医師が手術の前に行うシミュレーションに用いられます。実際の手術の様子を事前にイメージし、計画を立てることで、よりスムーズで安全な手術の提供が可能になります。

3Dラボ室で3D画像の作成を担当するのは、診療放射線技師です。ただ画像を作るだけでなく、人体の構造(解剖)や手術の知識を持ち、医師と同じ目線で手術を"シミュレーションできる力"が求められています。

私たちは、医師と密に連携しながら、患者さん一人ひとりに最適で安心な医療をお届けします。

目に見えない体の中を"見える化"する――それが3Dラボ室の役割です。

核医学検査(RI検査)

RI検査は、微量のγ線(ガンマ線)が放出される放射性医薬品を、静脈注射または内服といった方法で投与し、シンチレーションカメラ(SPECT)という特殊な装置で撮影します。

使用される放射性医薬品には、目的とする臓器(脳・心臓・骨など)に集まりやすい性質があり、その度合いにより位置・大きさなどの形態情報や血流情報、代謝などの機能情報を画像として得ることができます。ただ、検査部位・放射性医薬品の種類によっては、投与してから集まるまでに差があるため、撮影するまでの時間が数十分~数日後になる場合もあります。

当院では、2台のカメラを導入しており、1台は主に脳・心臓の検査に用いられ、もう1台は、全身検査を主目的とした機器構成としています。

PET-CT検査

PET検査は、CTやMRIなどの形をみる検査とは異なり、細胞の代謝(主に糖代謝)を画像で見ることができ、がん・脳・心臓などの病気の診断に有用な検査です。

当院では、このPET装置と、CT装置の2つの装置が融合したPET-CT装置を2台導入しています。PET検査に用いる放射性医薬品はとても短い時間で消滅するため、施設内に設置された小型のサイクロトロンと呼ばれる装置により、生成・合成し供給しています。

放射線治療

放射線治療は、手術による外科療法、抗がん剤による化学療法と並ぶがん治療のひとつで、放射線により腫瘍細胞内のDNAを切断することにより、腫瘍細胞に致死的ダメージを与え腫瘍を消失、または、縮小させます。手術をすれば、身体の形や機能が損なわれるような場合でも、放射線治療では切らずにがんを治療することが可能です。

また、身体への負担が少ないのでご高齢の方、合併症があって手術が受けられない方でも治療することができます。

2009年5月から、複数(多方向)の放射線ビームを組み合わせることで強弱をつけ、腫瘍の形に適した放射線治療を行う強度変調放射線治療(IMRT)が導入されています。この装置は、腫瘍組織に放射線を集中させ周囲の正常組織への照射を減らすことができるため、副作用を増加させることなく、より強い放射線を腫瘍に照射することが可能となり治療効果が大きくなります。

当院では、2台の高エネルギー放射線治療装置と頭部専用の高精度な放射線治療ができるガンマナイフ装置1台を導入しています。

- 高エネルギー放射線治療装置(強度変調放射線治療装置)(4・10MV) 1台

- 高エネルギー放射線治療装置(強度変調放射線治療装置)(4・6・10MV) 1台

- ガンマナイフ治療装置 1台

ガンマナイフ治療装置

ガンマナイフ治療装置は約200個のコバルト60の線源を半円球状(ヘルメットのような形状)に並べ、ここから照射されるガンマ線の細いビームを虫めがねの焦点のように集め、病巣部にのみ大きな線量を与えることができる装置です。

つまり、周囲正常脳組織へはほとんど照射を受けることなく、病巣のみに高エネルギーの照射が行えるようになっています。0.3mm以下の極めて高い精度で、目標病巣に大量放射線照射を行うことが出来るため、手術と同等の効果を得ることも可能です。

施設認定

- 日本放射線腫瘍学会認定施設

- 日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診施設・画像認定施設

病院見学について

当院放射線部では、診療放射線技師を目指している方を対象にした病院見学を随時実施しております。

皆様の申し込みをお待ちしております。

お問い合わせ・連絡先

電話:089-947-1111 (代表番号) 庶務係 病院見学受付担当

※職種と病院見学を希望している旨を電話にてお伝えください。

放射線部広報用動画

2025年公開「新人診療放射線技師の一日」